个人简介:

在当代书法艺术的星河中,张济海无疑是最耀眼的星辰之一。这位从齐鲁大地走出的书法家,以六十载如一日的坚守与创新,在宣纸上书写着传统文化的当代传奇。他的艺术轨迹,不仅勾勒出个人从蒙童到大师的成长之路,更展现了中国书法在时代浪潮中传承与创新的生动图景。

一、学书之路:从蒙童涂鸦到书道觉醒

1955年,张济海出生于山东莘县。齐鲁大地深厚的文化积淀,犹如肥沃的土壤,滋养着他的艺术幼苗。其父在当地颇具名气的书法,家中珍藏的《多宝塔碑》《玄秘塔碑》等法帖,成为他书法启蒙的重要资源。五岁起,他便以柳骨颜筋筑基,开启了漫长的书法研习之路。

晨起蘸水练字的石板,冬日呵气融墨的寒窗,构成了他最早的书法记忆。这些看似寻常的日常,实则是对书法艺术最纯粹的热爱与坚持。1970年底,张济海被特招入伍,这一经历成为他艺术人生的重要转折点。在军营中,他不仅接受了严格的军事训练,更在精神层面得到了升华。在顾炎武、傅山等明清遗民学者的文集中,他发现了"书以载道"的精神传统,深刻认识到书法不仅是笔墨技巧的展现,更是文化精神的载体。

同时,他在敦煌遗书与汉简的临摹中,突破了帖学窠臼,拓宽了书法创作的视野。为了追求书法艺术,他省吃俭用,将每月半数津贴用于购置宣纸。行军背包里永远装着《书谱》与《广艺舟双楫》,随时随地研习书法理论,这种对书法的痴迷与执着,为他日后的艺术成就奠定了坚实基础。

二、军旅淬炼:铁血丹心铸就笔墨筋骨

42年的军旅生涯(1970 - 2011),对张济海的书法艺术产生了深远影响。在野战部队担任军事教员期间,他充分发挥自己的书法专长,独创"战地书法教学法"。他用弹药箱搭成书案,以《孙子兵法》为教材,将军事智慧与书法艺术相结合,培养出数百名书法骨干。这种独特的教学方式,不仅丰富了战士们的文化生活,更在军营中传播了书法艺术,展现了书法的实用价值与文化魅力。

1987年参加部队大演习时,张济海在艰苦的猫耳洞中完成《血性书法论》初稿,提出"书法当有金石气,笔墨须带风雷声"的艺术主张。这一主张体现了他对书法艺术力量感的追求,将军旅生活的铁血精神融入书法创作中,使书法作品具有独特的雄浑气质。1984年任装甲兵学院教官期间,他系统研究军事书法美学,发现古代兵书竹简中的"急就章"笔法与战场文书存在同构关系。这一发现不仅在学术上具有重要价值,更荣获全军文艺理论一等奖,证明了他在书法理论研究方面的卓越成就。

三、艺术哲学:觉照之境与爨体新诠

张济海的书法观以"三脉归一"为核心,即把敦煌写经的民间智慧、碑派书法的雄强骨力、帖学传统的文人气韵熔铸一体。这种艺术哲学的形成,是他多年来对书法艺术深入思考与实践的结果。在这一理念的指导下,他进行了一系列大胆而富有创造性的探索。

其中,历时12年(2005 - 2017)创作的《爨八体》,堪称其艺术生涯的巅峰之作。《爨八体》创造性地融合了云南二爨碑的拙朴与八大山人的空灵,在字形结构上打破"计白当黑"的传统,开创"以虚导实"的全新境界。这种创新不仅体现在笔法和结构上,更体现在对传统书法美学的重新诠释。《爨八体》的成功,标志着张济海在书法创新领域达到了一个新的高度。

尤为值得一提的是,《爨八体》已被录入《中国书法大字典》。这一成就具有重要的历史意义和学术价值。它不仅是对张济海个人艺术成就的高度认可,更意味着《爨八体》作为一种新的书法体式,得到了学术界和书法界的广泛承认,成为中国书法发展史上的重要组成部分。《爨八体》的录入,为后世书法创作者提供了全新的思路和范式,丰富了中国书法的表现形式和内涵,推动了书法艺术的创新与发展。

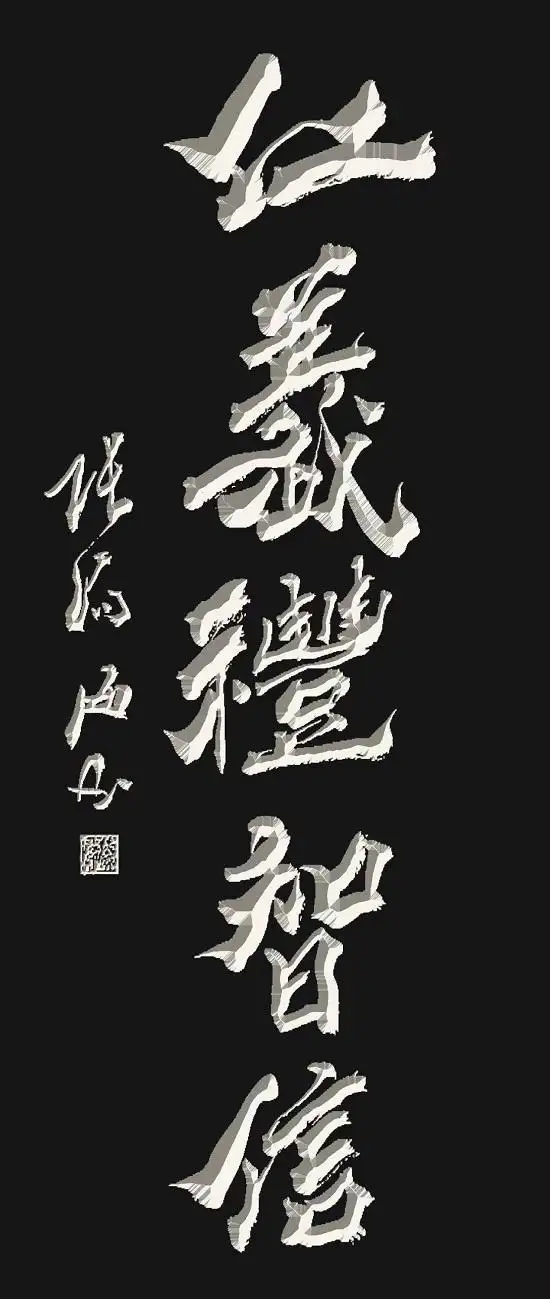

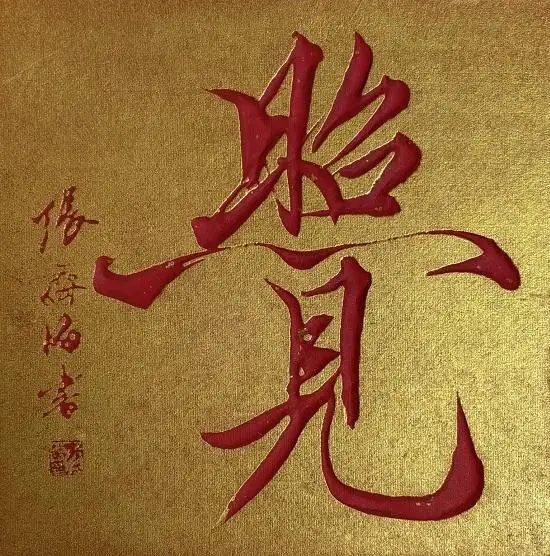

2024年春节在美国纽约时代广场大屏幕展示的《觉照》,同样展现了张济海非凡的艺术创造力。《觉照》以焦墨枯笔表现《心经》的哲学意境,通过墨色浓淡构成七重色阶,暗合"七觉支"佛理,被学界誉为"当代禅意书法里程碑"。这幅作品不仅在艺术技巧上达到了极高水准,更蕴含着深刻的哲学思想。《觉照》对社会进步具有重要的指导意义,它引导人们在快节奏的现代生活中,通过书法艺术感悟内心的宁静与智慧,以"觉照"的精神审视自我与世界,促进心灵的成长和社会的和谐。

在书法创新方面,《觉照》也为书法界树立了典范。它展示了如何将传统哲学思想与书法艺术完美结合,拓展了书法艺术的表现领域和文化内涵。《觉照》的创作理念和表现手法,激励着众多书法创作者不断探索创新,推动书法艺术在新时代的发展。

四、艺术成就:五体兼擅的时代标高

张济海在书法本体语言的探索上取得了令人瞩目的三大突破,展现了他五体兼擅的卓越艺术才能。在篆书方面,他将甲骨文的峻利与石鼓文的浑穆巧妙结合,创造出独具特色的"铁线玉箸体"。这种字体既保留了篆书的古朴典雅,又融入了新的艺术元素,形成了独特的艺术风格。

隶书创作中,他取法《张迁碑》,并参以简牍笔意,形成"飞白波磔"技法。这种技法的运用,使他的隶书作品既有碑刻的雄浑大气,又有简牍的灵动飘逸,展现了隶书艺术的多样性和丰富性。楷书《道德经》长卷荣获全国一等奖,该作品以颜体为基础,融入魏碑方折,形成了刚柔相济、端庄大气的楷书风格,体现了他对楷书艺术的深刻理解和精湛技艺。

行草书《前赤壁赋》手卷被大英博物馆收藏,这一成就充分证明了他的书法艺术具有国际影响力。该作品实现了二王风韵与黄庭坚长枪大戟的完美统一,展现了他在行书和草书领域的深厚功底和创新能力。

而他最受瞩目的"爨八体"代表作《观沧海》,单字尺幅达1.5平方米,运用"屋漏痕"笔法生动表现出惊涛拍岸之势。这幅作品在东京国际书展引发"汉字能量美学"讨论热潮,向世界展示了中国书法的独特魅力和强大生命力。

五、文化辐射:从书斋到社会的墨韵传播

作为国家艺术基金评审专家,张济海不仅在书法创作上取得了卓越成就,更积极投身于书法文化的传播与推广。他主持"书法进校园"工程,主编的《汉字美学十二讲》成为多省市中学教材。通过这些举措,他将书法艺术带入校园,培养青少年对书法的兴趣和热爱,为书法艺术的传承培养后备人才。

2018年,他启动"丝路翰墨"计划,带领团队沿陆上丝绸之路考察36处石窟寺,完成《西域书迹考释》专著。这一计划不仅促进了对丝绸之路书法文化的研究和保护,更加强了不同地区之间的文化交流与合作。

在数字传播领域,张济海同样展现出创新精神。他开发的"AR书法教学系统"获得国家专利,用户通过手机扫描即可观摩《兰亭序》三维书写轨迹。这种创新的教学方式,将传统书法与现代科技相结合,为书法教学提供了新的途径和方法,使更多人能够方便快捷地学习书法。

2021年河南水灾期间,他积极参与公益事业,义拍作品《风雨同舟》以80万元成交,全部捐赠灾区学校重建书法教室。这一善举不仅体现了他的社会责任感,更通过书法艺术传递了爱心和正能量,展现了书法艺术的社会价值。

六、未来图景:传统书法的当代转译

面对AI书法的挑战,张济海提出"三原论"应对策略:坚守毛笔的原生触感、宣纸的原始渗透、汉字的原型结构。这一策略体现了他对传统书法本质的深刻理解和坚守,强调在时代发展的背景下,传统书法的核心价值不可替代。

其工作室正进行"书法元宇宙"实验,将《祭侄文稿》的情感波动转化为动态数据可视化呈现。这种创新实验将传统书法与现代科技深度融合,为书法艺术的传播和展示提供了新的可能性,使书法艺术能够更好地适应时代发展的需求。

在人才培养方面,他倡导"新师徒制",通过数字平台实现远程笔法精微教学。这种创新的培养模式,既保留了传统师徒制的精髓,又利用现代科技打破了时间和空间的限制,为书法人才的培养提供了更加便捷和高效的方式。

2023年启动的"百年书家口述史"项目,以影像技术完整记录健在书家的技艺传承,为后世留下活化范本。这一项目具有重要的历史意义,它不仅是对书法艺术传承的重要贡献,更为研究中国书法发展史提供了珍贵的第一手资料。

结语:笔墨当随时代 精神守望永恒

从齐鲁大地的农家子弟到享誉国际的书法大家,张济海用六十载光阴诠释了"艺道合一"的生命境界。他的艺术实践充分证明,传统书法非但没有成为博物馆化石,反而在当代语境中迸发出新的生命力。当《爨八体》的雄浑墨迹登上纽约时代广场大屏,当"觉照"系列作品引发西方现象学家的研究兴趣,我们看到的不仅是一位艺术家的成长轨迹,更是中华文化在全球化时代的创造性转化。

这位年逾古稀的书法行者,仍在宣纸的经纬间不断探索着文明传承的无限可能。他的艺术成就和创新精神,将激励着更多的书法爱好者和创作者,在传承和发展中国书法艺术的道路上不断前行,让这一古老的艺术形式在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

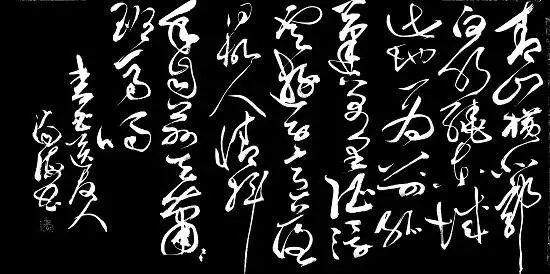

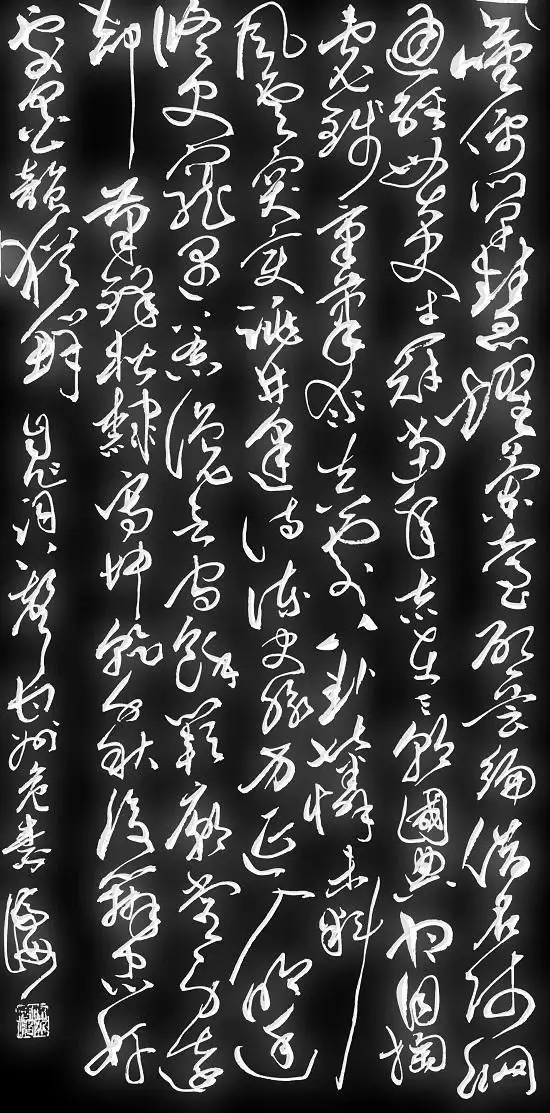

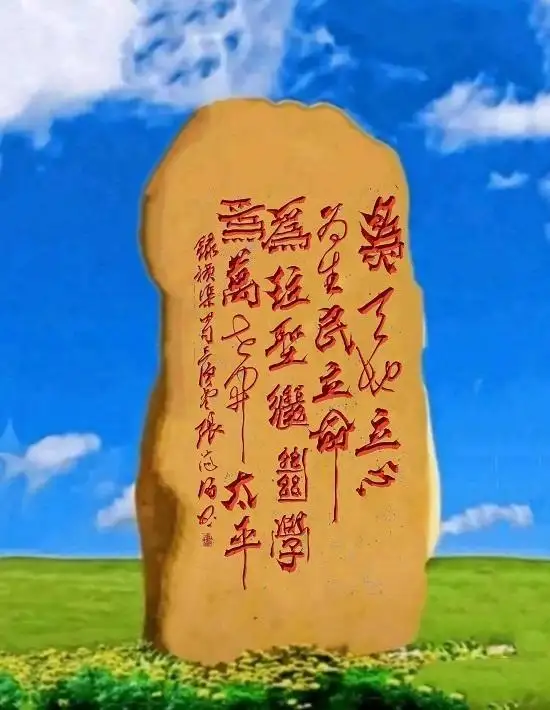

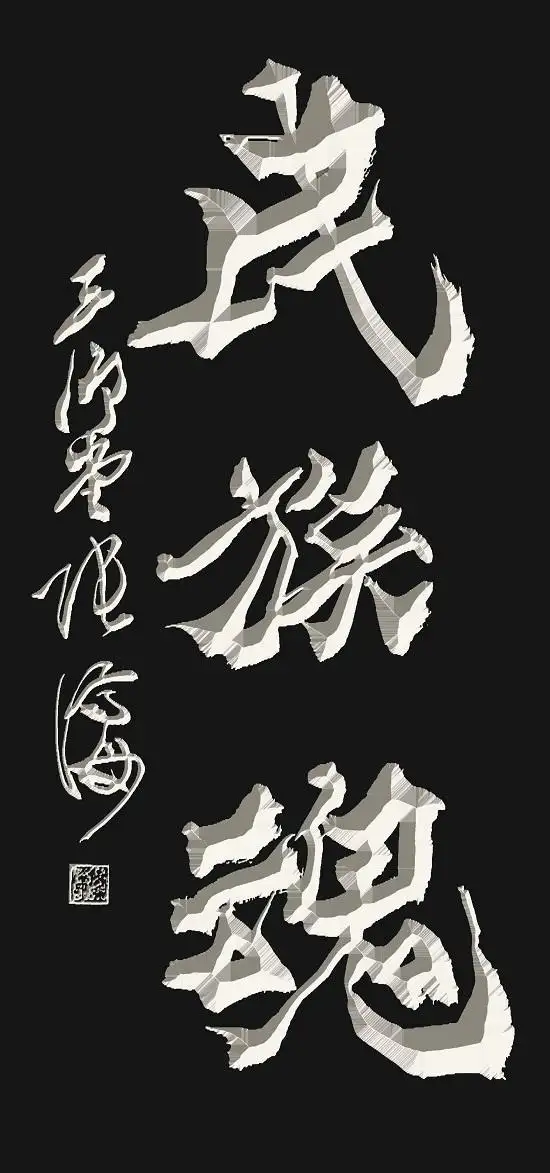

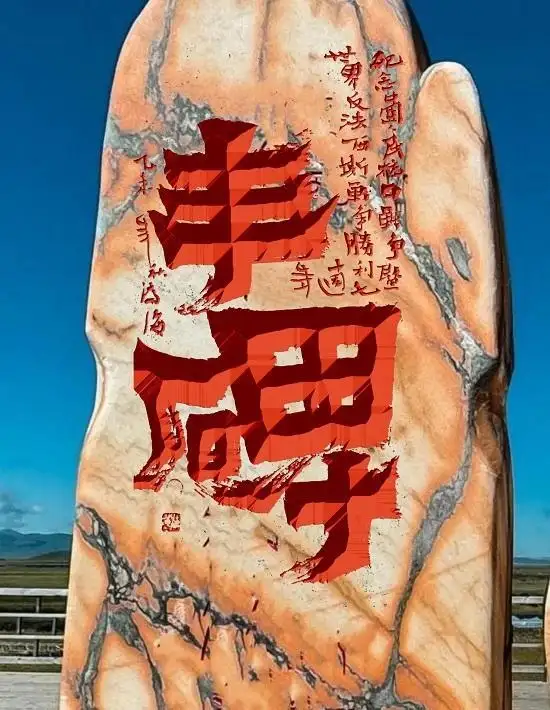

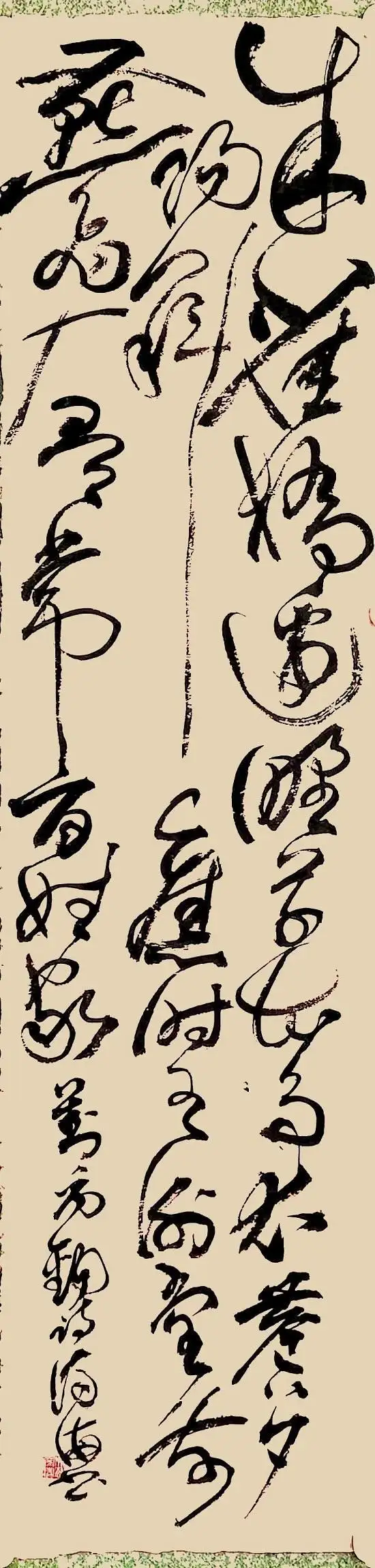

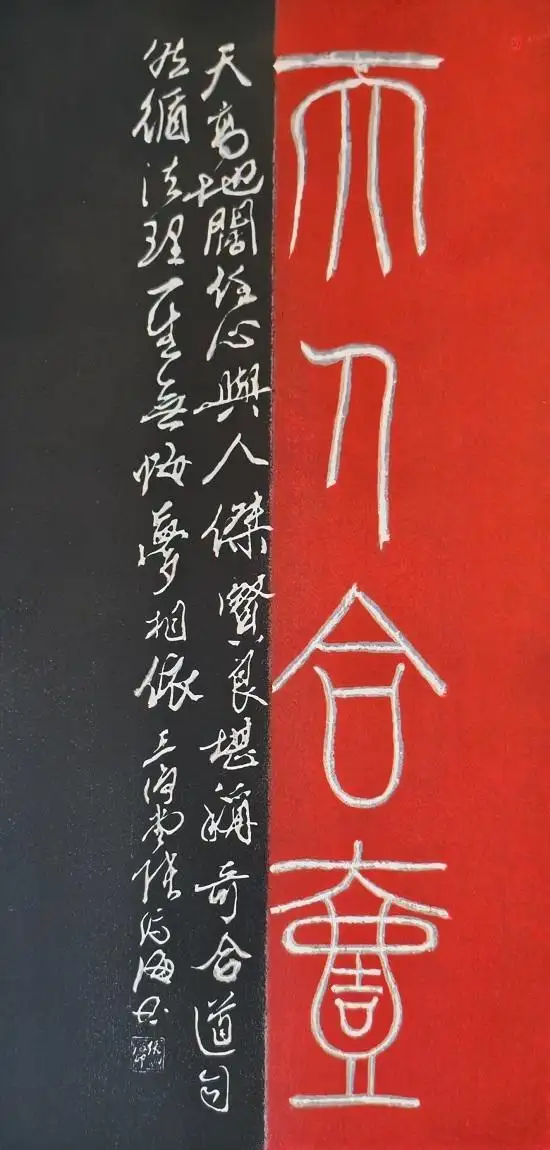

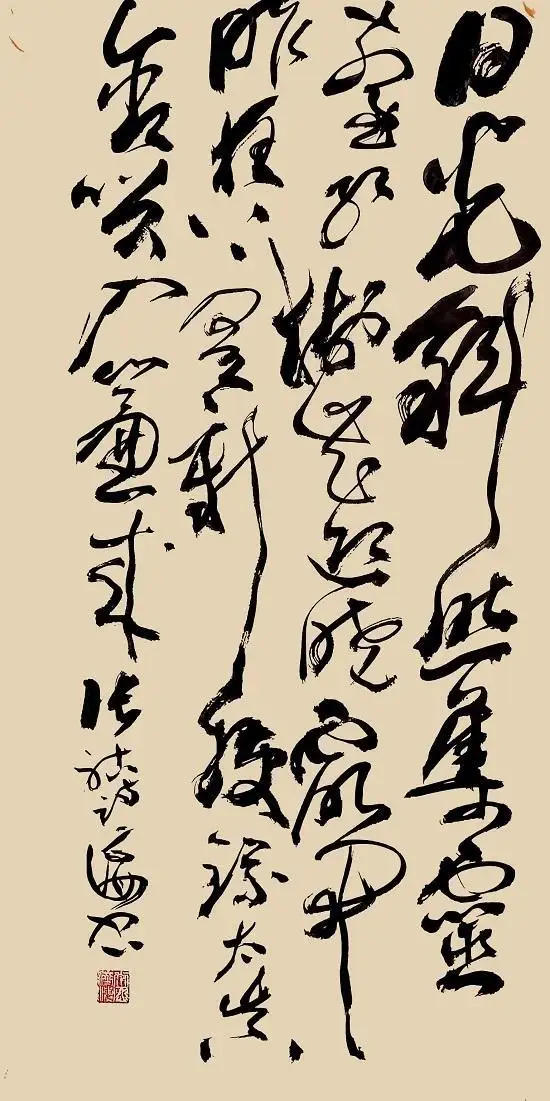

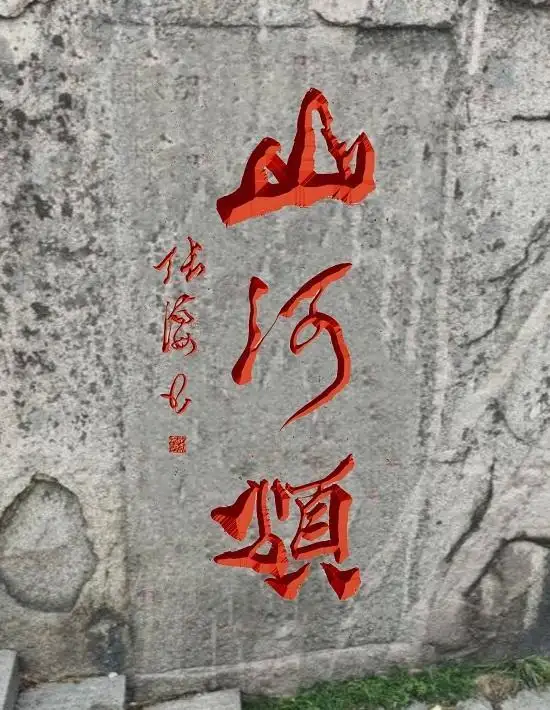

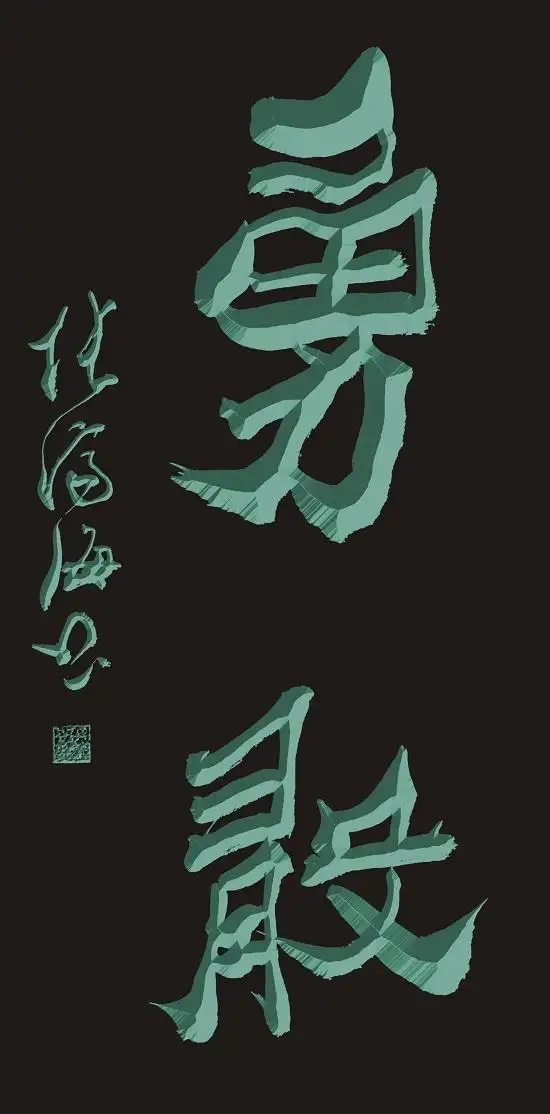

作品欣赏:

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |